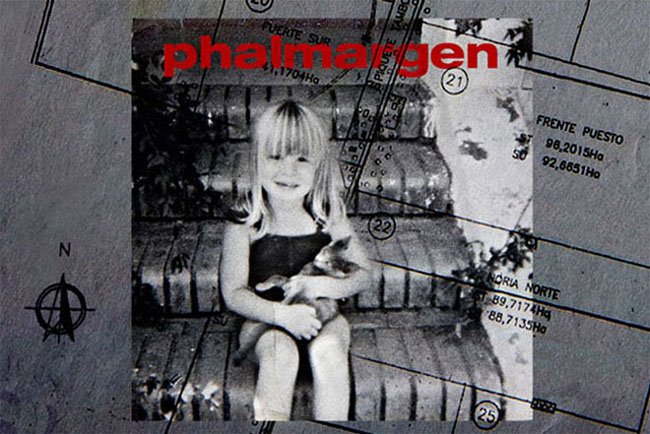

Supongo que estaría entre las cosas que archivé unos días después de su muerte. Pero cómo sobrevivió a tres mudanzas y un divorcio es un misterio. Una tarde, seguramente de domingo porque es cuando me invaden los fantasmas y me da por remover las aguas, se me ocurrió treparme hasta el último estante y bajar el bolsón de tela donde tenía guardadas un montón de fotos sueltas. Buscaba una en particular. Yo tendría un año y medio y estaba en la Piazza San Marco rodeada de palomas. ¿Mi recuerdo me traicionaba o en verdad tenía puesta una de esas correas especiales para que los chicos no se escapen? No encontré la foto, pero el sobre estaba ahí. Medio roto, tenía nombre y dirección en la clásica tipografía de una Remington, y un sello que decía “Mensajería Sarmiento. Expreso Rioplatense. Envíos Rápidos y Urgentes”. No estaba dirigido a mí, sino a ella. Pero decreté que los años de duelo me habilitaban para revisar su contenido.

Me tropezaron las manos al querer liberar lo que parecía ser un pilón de cartas. Cayeron fotos, recortes de diario, estampillas arrancadas. Y un pañuelo. Acaricié el relieve bordado en el lino pero no reconocí las iniciales. Una flor disecada se soltó de entre sus pliegues. Dejé las fotos como habían caído, y preferí empezar por una nota escrita a mano en 1966.

Anoche te llamé al número que me dejaste. Sin respuesta. ¿No te habrás equivocado? Quería invitarte a comer. Si pasás por Montevideo llamame. Espero volver en pocas semanas. Cariños. Daniel.

No recordé a nadie con ese nombre ni tampoco que ella lo hubiera mencionado. Debajo de la nota había tres cartas. Un aroma extraño se soltó del papel, se me ocurrió pensar que ése sería el olor del olvido. Desenfoqué un poquito la mirada y le di una primera recorrida a las letras escritas. Fechas, palabras, todo se desdibujaba en mi retina salvo tres elementos finales: siempre una “D”, un punto y una raya diagonal.

Querida Malaika, no he sabido nada de ti en casi un año. Ni siquiera sé en dónde estás. El día que te fuiste pensé que te vería si parabas al subir la loma. Pero miré, y nada. Hay tanto que no comprendo. ¿Cómo puede haber sucedido? Hay tantas contradicciones. En algún momento he pensado si tú no habrías hecho alguna tontería. Quiero creer que no. Porque así me lo dijiste. No puedo entender cómo un infeliz o un tonto –o ambos– puede tener la suerte de encontrar el oro al final del arcoiris y luego tirarlo por la borda. No he vuelto a Buenos Aires. ¿Qué sentido tendría? Mi principal motivo ha partido hacia lugares desconocidos. Me estoy volviendo cínico. Debe de ser la edad, o la frustración. A veces me pregunto qué estarás haciendo en ese preciso momento. Espero verte algún día. D./

La carta era de febrero de 1969, justo cuando yo cumplía un año, unos meses antes de aquella foto en la Piazza San Marco. Me pregunté qué querría decir Malaika, y hubiera sido fácil encontrarlo, pero preferí seguir con la siguiente carta.

Septiembre de 1970. Wapendwa, Malaika. Hoy llegué a las cinco y media de la mañana e intenté dormir, pero no pude. En ese rato en que estuve en la cama sentí tu presencia a mi lado. Dormías y la media luz temprana bañaba tu cuerpo. La vida en casa empeora día a día. ¿Será que he sido tan inmundo que merezco este desprecio? A veces quiero vender todo y mudarme de país. ¿Pero dónde, y para qué? He pensado en aquellas semanas de julio. Cuando te fuiste de Nairobi no fue lo mismo. Extraño la intimidad, el saber todo o casi todo el uno del otro. Espero que no sea una repetición más de aquello de “tout passe”. Un beso para ti. Mimi upenda wewe. D/.

Sentí que el silencio de las letras me mojaba los ojos. Era evidente que en ese año y tanto habían sucedido cosas, el tono era más íntimo. Me embriagaron esas palabras extrañas del final, pero sin entender ya sabía: tres palabras significan lo mismo en casi todas las lenguas.

PD: Te mandé un libro de África. ¿Lo recibiste? Ya sé que me pongo sentimental contigo, pero no lo puedo evitar. Y tampoco quiero.

África. Tantas veces me había contado acerca de aquellas extensiones náufragas, donde perduran las pasiones y los instintos. Yo cerraba los ojos y volaba con ella. Entre flamencos y lagunas. Me protegía contra el viento para que los rinocerontes no olfatearan nuestra presencia. Nos escondíamos para observar a los hipopótamos y nos reíamos al imaginarlos bostezar.

–Vos no te rías mucho –me decía– que con esa bocota que tenés te pareces bastante.

Y entonces yo hacía que bostezaba y ella se llevaba las dos manos al cuello y fingía ahogarse y volvíamos a reírnos como locas.

De golpe recordé el diario que había empezado a escribir en Hamburgo, unos días después de huir de Buenos Aires conmigo en brazos. Era un cuaderno de hojas lisas, forrado en una tela entramada color ocre. Páginas y páginas escritas en letra muy apretada. Yo nunca había querido ahondar demasiado en ese enjaretado de palabras y, por eso, nunca había encontrado información demasiado relevante, excepto algunos datos sobre primeras palabras y comidas favoritas. Y la explicación a los años de pesadillas recurrentes con unas mujeres horribles: eran las celadoras alemanas del Baby Hotel en el que me dejaba cuando desaparecía por días, a veces, semanas. Pero ahora era distinto. Busqué el diario en uno de los estantes de mi biblioteca, me preparé unos mates y volví a mi escritorio a perderme entre las líneas dibujadas por su pluma. Encontré lo que buscaba en agosto del ’70:

“He vuelto de viaje. Estuve dos meses afuera, visité ciudades y recorrí mucho territorio en buena compañía. Fui feliz dentro de lo posible. Pasé quince días en la atmósfera más paradisíaca en distintas partes de Kenya, cerca de la frontera con Tanzania. A veces me pregunto si soy corajuda, inconsciente o simplemente tan realista que con la lógica y la decisión disipo todo sentimentalismo. El día antes de irme firmé la primera parte de mi divorcio, y me fui creyendo que comenzaba la experiencia más importante y feliz de mi vida. Pero me he dado cuenta de cuál es la razón más fuerte que me hizo moverme, empacar mis valijas, ir de aeropuerto en aeropuerto. Escapismo. He estado escapando de mí misma toda la vida. Ahora me he arrinconado, aunque tal vez sea injusto. En fin, he decidido quedarme y enfrentar las cosas. Es la niña de mis sueños y hasta ahora he sido un poco carente, pero quiero ser una buena madre”.

Lágrimas mudas comenzaron a correr por mi cuello, como deseos inconclusos. Me esperaba una última carta aunque no estaba segura de poder aguantar más secretos, revelados como sales de plata en un cuarto oscuro. Sin embargo, un par de autómatas desplegaron el papel.

Octubre de 1970. Querida Malaika, te escribo desde Morando mientras el sol tajea el horizonte. La calma oscura del campo me da paz. Y desde aquella vez, en que casualmente nos encontramos en lo de Luisa hace cuatro años, he buscado esa paz y esa soledad para pensar en tí. Y llenarme de los breves encuentros que hemos tenido, como aquel despertar tuyo en el New Steeler. Te observaba desde hacía un rato, abriste un ojo, luego el otro, te estiraste. Hasta bostezaste y sonreíste. Luego te levantaste para buscar un cigarrillo, desnuda, tan natural, tan bella. No trato de engañarme y hago lo posible por dejar de pensar en ti, pero no lo logro. Quisiera que vengas a verme el jueves, necesitamos hablar porque está llegando la hora, presiento que es el momento. Quiero, realmente quiero, dejar de amarte sólo en blanco y negro. El sábado es el cumpleaños de Tomás y volaré hasta su finca, si es que terminan de arreglar mi Cessna y el tiempo me lo permite, ya que últimamente hay unas neblinas bagualas. Me encantaría que me acompañes, ya habrá tiempo. Te estaré esperando el jueves en el Pluna de las 11, como la última vez. Kubusu memsahib. D./

Años después de las palomas de San Marco, y ya en Buenos Aires, ella me había llevado al cine por primera vez. Era la historia de un cachorro huérfano de simba criado por una memsahib. Su marido era el daktari del pueblo y siempre lo saludaban con un “¡Jambo, Bwana!”. Fue mi película favorita durante muchos años.

Era evidente que quien tomó la foto estaba tirado en el piso y muy cerca. Seguramente fue tomada con un gran angular porque la cabeza del león parecía exageradamente grande. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. El cazador posaba invicto, sosteniendo su Springfield con mira telescópica. La otra foto fue tomada un poco más de lejos. Se veía a la pareja y, por detrás, la sabana y algunos arbustos. El cazador seguía de rodillas, en postura de gladiador victorioso. La mujer, de mirada incómoda, apoyaba su mano sobre la bestia dormida. El viento ondulaba la melena del león.

–¡Hipócritas de mierda! ¿Quién es el imbécil que está con ella? No. La imbécil soy yo, por crecer pensando que teníamos un secreto, que éramos cómplices, que África era nuestra.

Me asusté y volví a guardar las dos fotos en el sobre. Y entonces el recorte de diario se desprendió de algún lugar. Alcancé a leer “Muertos”. Y más pequeño, “sobre la Sierra de Oratorio”.

La cajita forrada en cuero de antílope.

Volví al epílogo de la última carta, que había dejado sin leer. Una nota escrita en lápiz, en letra pequeña, como de mujer. Era su letra. “Esta carta fue escrita el viernes 9 de octubre de 1970. El jueves 15 estuve en Montevideo y almorcé con Daniel. Llovía”.

La alfombra de cebra en el piso de su habitación.

“Después del almuerzo me acompañó al Cementerio de Paz a dejarle flores a mi abuelo. Me volví a Buenos Aires enseguida”.

El colmillo de marfil que servía de cortacigarros.

“El sábado 17, Daniel se mató cuando iba a la finca de su hijo Tomás. Su avioneta se estrelló sobre la Sierra de Oratorio. Viajaba con su mujer y un amigo.”

La cigarrera con tapa de plata que me producía entre fascinación y espanto porque, ahuecada por dentro, todavía conservaba por fuera algunos pelos y la textura de la piel del elefante bebé al que le habían cortado la pata para fabricarla.

“El domingo 18 volví al Cementerio de Paz en Montevideo”.

Todos esos objetos. Extraños. Exhibidos simbólicamente en distintos lugares de mi casa de niña no eran ni decorativos ni simples recuerdos de viaje. –Talismanes– me reveló el susurro de su voz.

“Aún estaban las flores que habíamos dejado”.

Aquel domingo, en Montevideo, mi madre había muerto por primera vez.